符號的動物

文/黃荷雅

如果說宇宙混屯之後,晝與夜之神孕育了大地,草木欣然,萬物化生,靈思降於人類,而人類創造符號,學會語言。

德國人類學家卡西勒(Ernst Alfred Cassirer,1874—1945)曾在《人論》(An Essay On Man)中道:「人類是符號的動物。」人類是「創造」符號的動物,並且只又在「創造符號」的過程中人才能獲得自由,才能成為真正意義上的「人」。那麼,進一步說明,何謂「符號」?「符號」包含「形式」及「意義」,而「形式」便是人類的感官可感知的,像是「信號燈」;而「意義」則是使用符號者約定而成之意義,像是「紅色的」信號燈代表現在「不可通行」。常有評論家用「特殊語境」又或是「藝術語言」這一類的詞去書寫藝評,以語言學的角度來解釋便是:藝術家為這些符號的「形式」賦予「意義」,變成「符號」,而觀者徜徉於這些符號中,感受藝術家「獲得自由」之過程,近一步「獲得自由」。

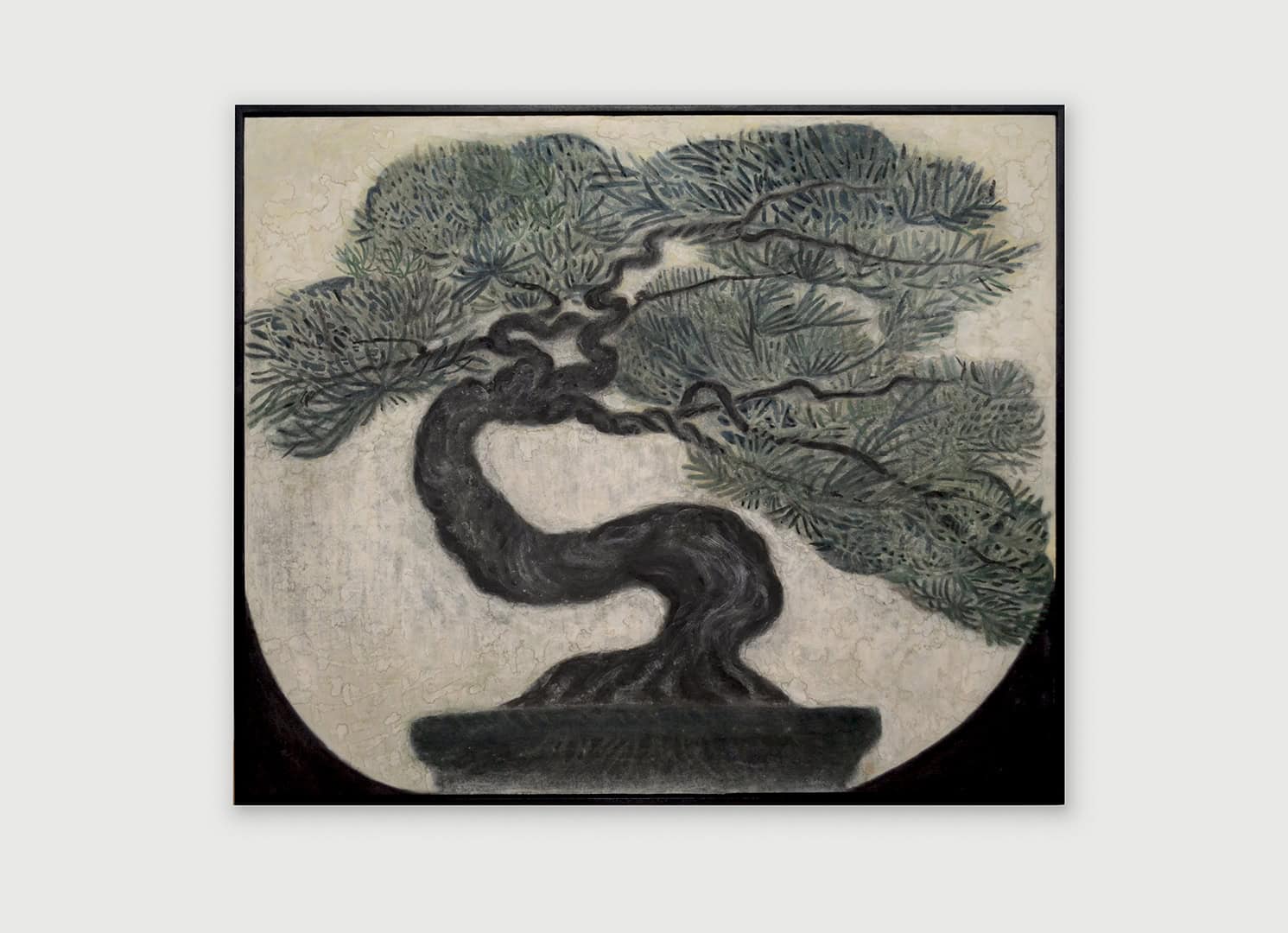

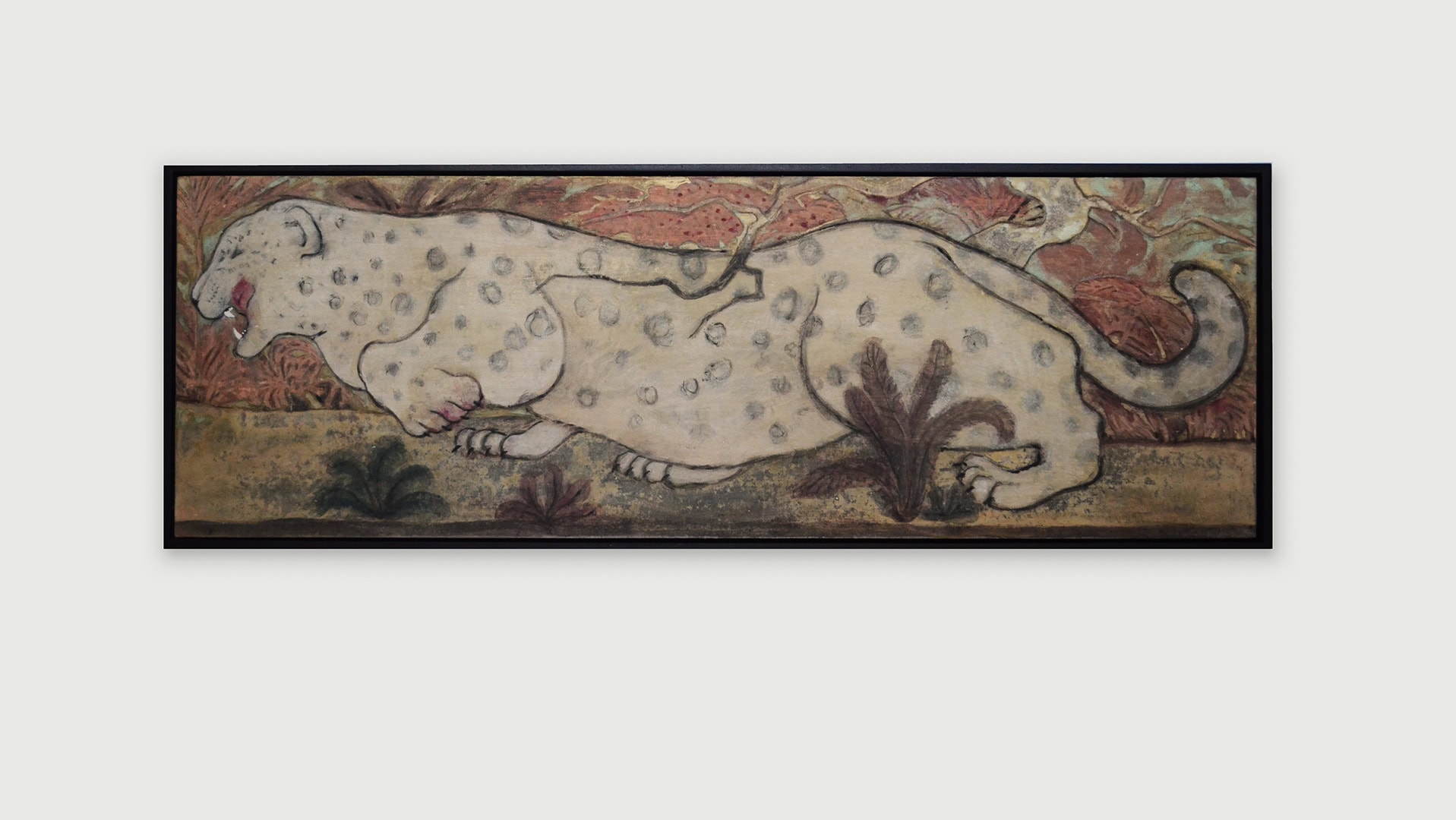

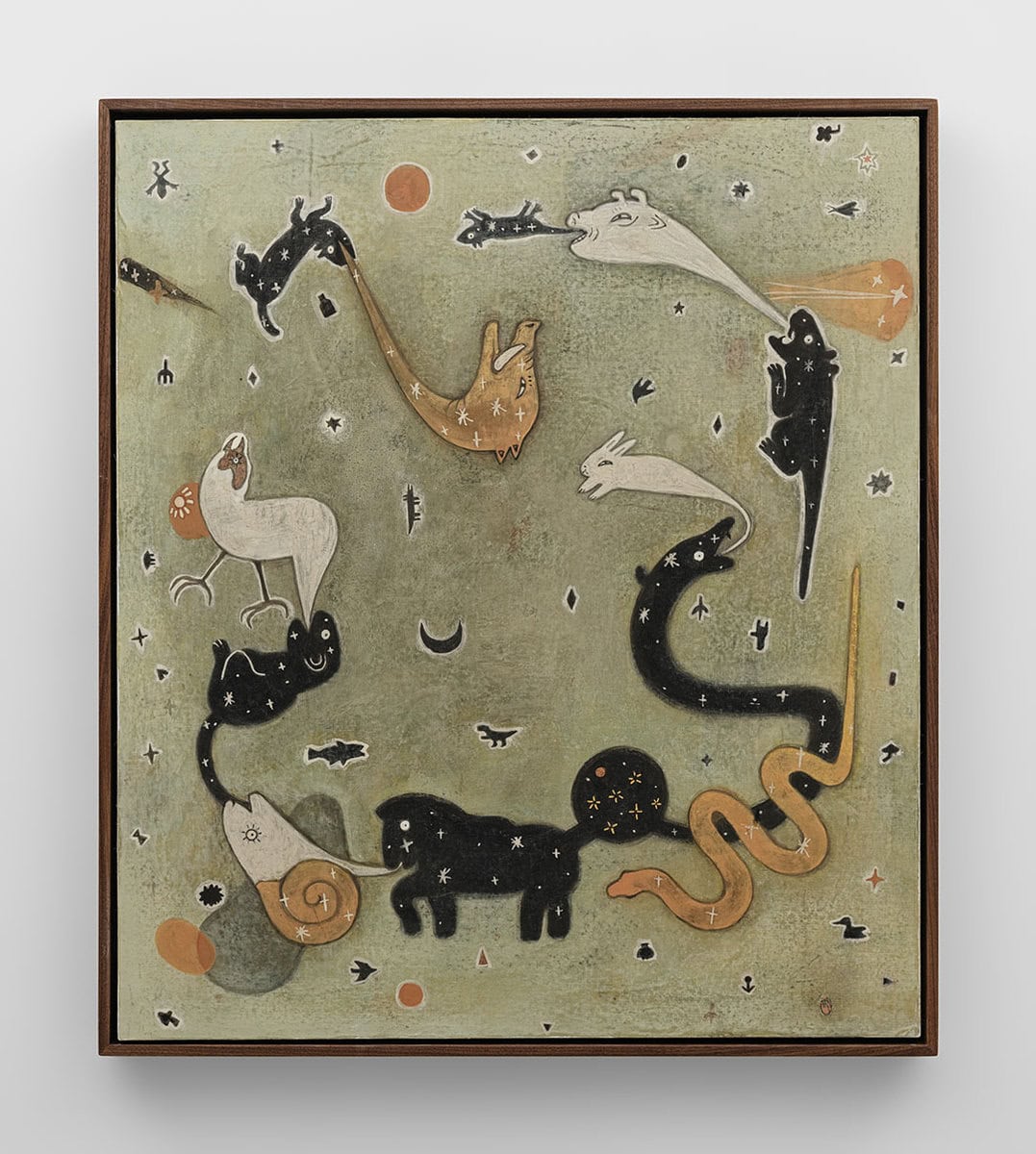

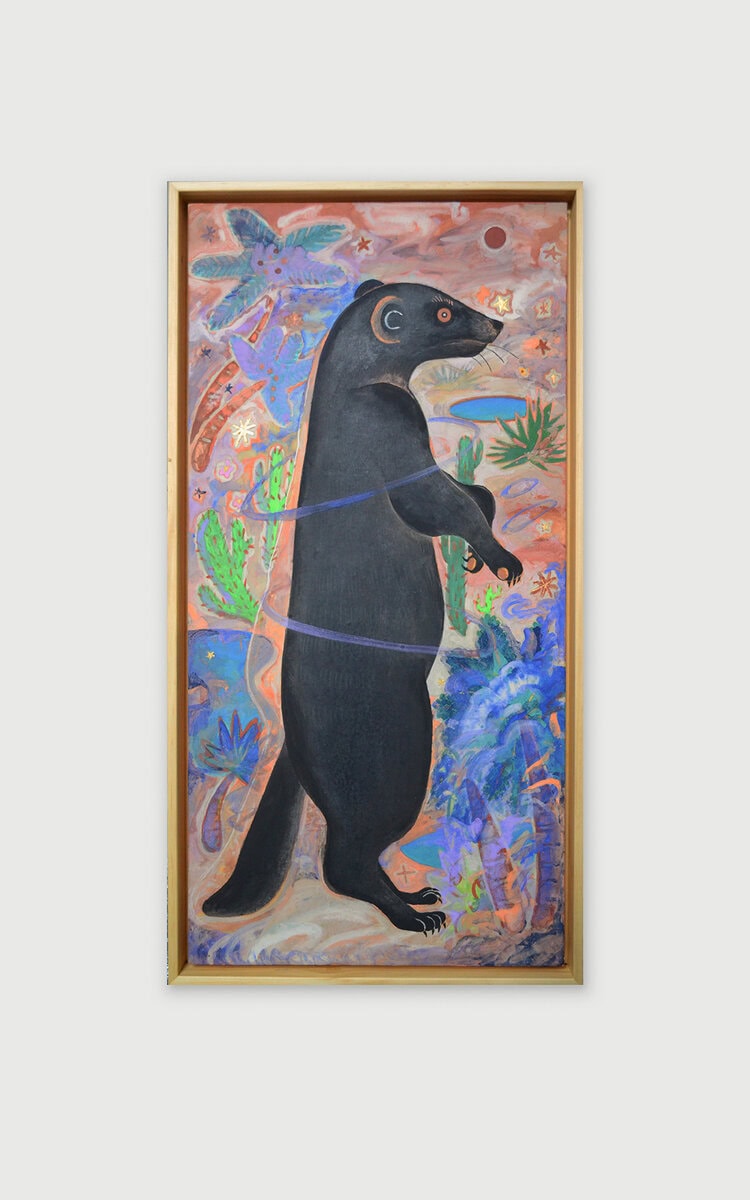

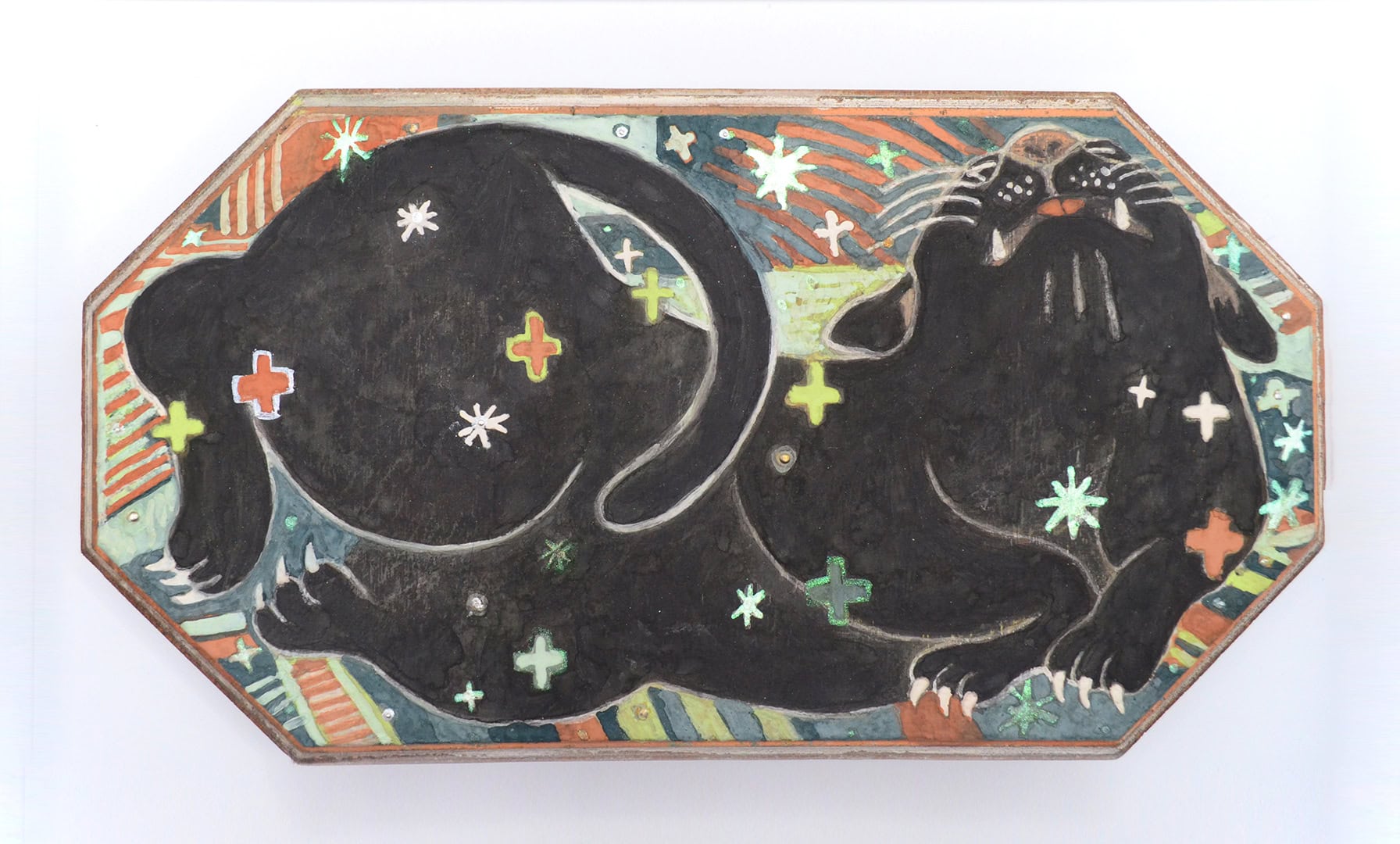

觀看洪永欣的作品,質地特殊的礦物顏料及重複刷洗繪成的「斑駁感」,給予畫中動、植物一種似「土壤」的環境,牠們靜置於畫布上,卻使觀者有種「動感」的錯覺,彷彿牠們都在山林臯壤中活靈活現;有趣的是,在這樣看似「粗糙」的顏料和刷洗下,仍不抹「細膩」的色彩及線條處理,甚至可說更為彰顯,在作品〈動物農莊〉中,各個異種動物相疊,深色的皮囊下卻亦各俱獨特性,我想起歐威爾(George Orwell,1903—1950)的小說《動物農莊》(Animal Farm),故事中動物們開始思考,建立屬於動物的自治世界,而此作品中彷彿也可見獸皮下隱含著滂礡的力量,像是要衝破人類加諸於牠們的梏桎。除此之外,洪永欣筆下的動物,可分為「獸」與「寵」,前者如〈山之脊〉、〈草原大長腿〉和〈松雞〉等,後者如〈齁齁好眠〉和〈黑睛睛〉等,兩者的氛圍截然不同;〈山之脊〉一作中金黃的光環圍繞在牛隻身上,披在其上的布匹,更是如波斯帝國的細密畫,營造一種神聖又華麗之感,而〈齁齁好眠〉中,沒有華麗的線條及用色,以插圖般的「光芒」圖案圍繞在主體貓間,形成一種可愛而放鬆的氛圍。撇除上述技巧性的討論,當我第一眼見到這些畫作,我想到的是,藝術家正在賦予這些動物之「形」上的「義」,她正嘗試著告訴觀者,這些動物的語言。必須再說明的是,若認為人類高於動物是因為我們有「語言符號系統」,乃一種謬誤,動物也有自己的「語言符號系統」,如奧地利動物行為學家弗里希(Karl Ritter von Frisch,1886—1982)提出的「蜜蜂的語言」是圓圈舞及搖擺舞。洪永欣觀察動物的同時,不期然地成為解語人,為我們開創一種獨特的動物符號系統。

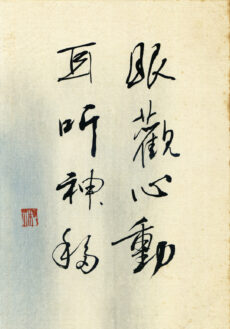

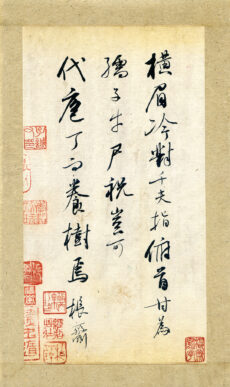

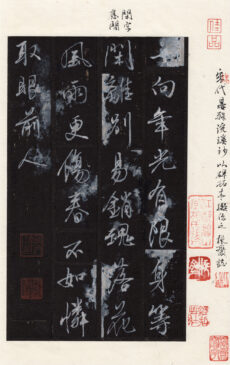

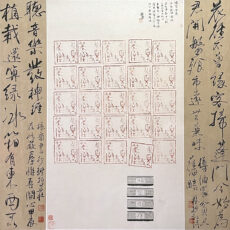

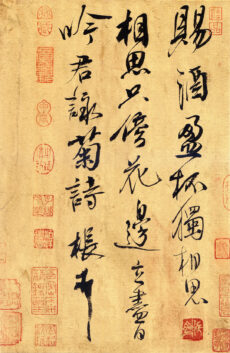

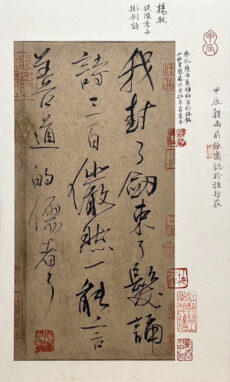

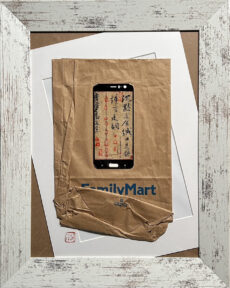

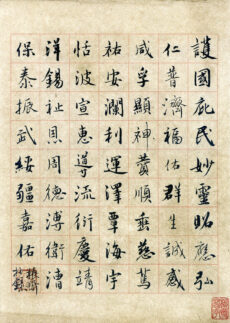

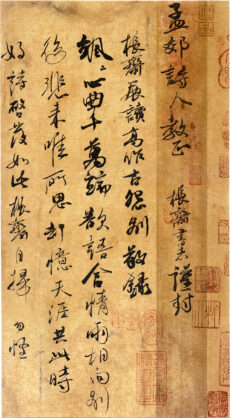

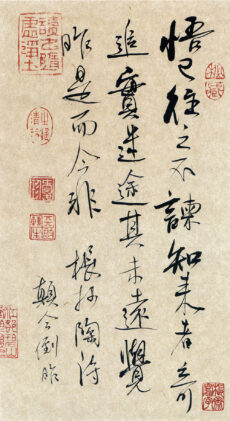

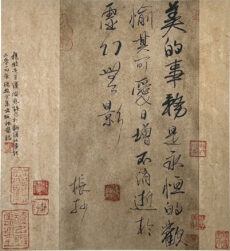

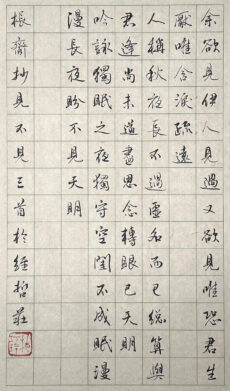

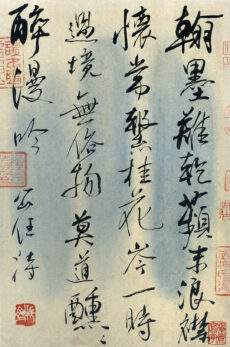

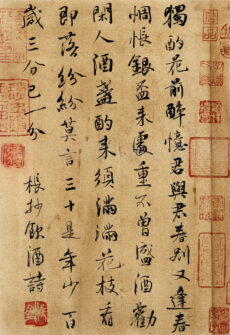

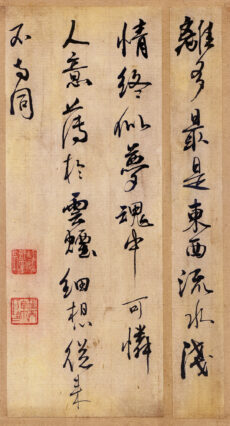

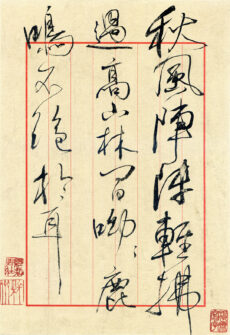

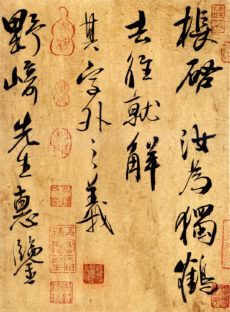

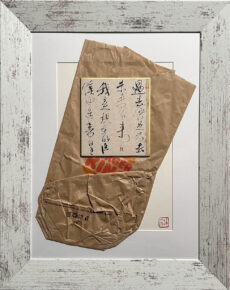

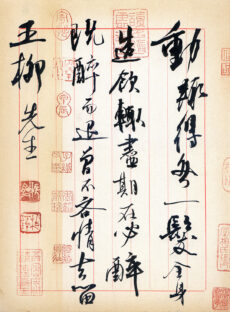

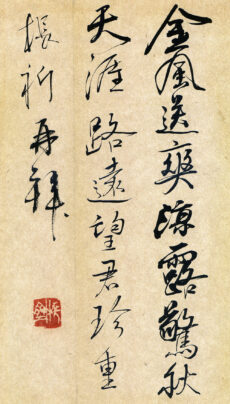

延續上述以「形式」及「意義」說明。柏巧玲的「形式」十分特殊,以自製的擬古宣紙為基底,墨色渲染,朱紅印章為畫面製造層次感。而我認為「意義」在於,她將「詩」之「溫柔敦厚」結合書法技巧,呈現一種至柔而至剛的書寫。我認為「詩」之柔可用陳世驤先生提出的「中國抒情傳統」解釋,他強調中國的文學作品是在書寫「時間流逝下」所遺留下的美好或遺憾,並以一種強烈的手段呈現瞬間的情感,而「詩」正好是中國根文學,這一特點被後來的文學如「詞」所繼承;而陸機「詩緣情」一說,更是說明了,詩人以「經驗」出發,表現出內心所思。再往下看,柏巧玲則展現出「柔」的背後「剛」的一面,在作品〈離多最是〉中,改自晏幾道的詞《少年遊・離多最是》,「東西流水」的「水」字以較淡的墨色勾勒,似乎在象徵似水之情的結束,而後半段柏巧玲也更改了原詩中「斷腸」這樣極致的悲哀情緒,改以「細想從來不與同」收尾,少了為情所困的綿纏憂愁,多了幾分灑脫之氣。〈金涼天望〉中,擷自魯迅先生《述香港恭祝聖誕》的「金風送爽,涼露驚秋。」以四字詞莊嚴地凝聚,我想特別提出「爽」一字,此字之本義為「天氣明朗、青」,而後又衍生出「心情舒服」這層意義,此處柏巧玲以連續的筆鋒詮釋,全幅字用重墨與連筆展現豪邁之情。我認為最特別的是〈尺牘—致五柳〉這一幅字,沈裕昌老師曾論文中道:「當『書法』因為『藝術化』而逐漸失去其『藝術性』時,『尺牘』 扮演了某種協助『書法』通過『真誠』尋回其『藝術性』的關鍵角色。」因此,也可以說,這一幅字俱強大的「真誠」,是對於陶淵明一生及其人最大的致敬。柏巧玲在襲承千古的中國字上,

注入自己的「意義」,進而形成她獨有的古今共通的特殊符號系統。

俄國形式主義者什克洛夫斯基(Victor Shklovskij,1893—1984)在《作為技巧的藝術》(Art as Technique)中主張:「藝術之所以存在,就是為使人恢復對生活的感覺,就是為使人感受事物,使石頭顯出石頭的質感。」因此藝術技巧在於將形式變得困難,增加感覺的難度,因此達到「陌生化」(Defamiliarization)效果,就像洪永欣以獨有的動物符號讓我們重新感知到「動物」之神聖與可愛,柏巧玲則以承襲與創新的書法符號使觀者重新感知到「書法字」背後蘊含的情感。這樣的觀看經驗使我想起吳明益在《苦雨之地》道:「太古之初,人與萬物說同樣的語言,鳥鳴、遠方的星光、風掠過草根海浪的聲音,與嬰兒的哭聲彼此啟發⋯⋯。」其實,我們都是一次次地觀看形式中尋覓意義,解析「符號」,重新「感知到生活」,然後學會我們的語言,學會這樣是愛的表達,學會怎麼表達愛,畢竟到頭來,人類都是──符號的動物。