源自隨想的神話文/黃荷雅

《文心雕龍》:「若乃山林臯壤,實文思之奥府。」此句原意為稱許屈原,身處澤國與山國合一的楚地,感知天地,孕育文思,因此其作超凡。文學如此,藝術又何嘗不是如此?「自然」作為天地之母,人類相比之下是如此之渺小,正如創世神話〈盤古開天〉:「身之諸蟲,因風所感,化為黎氓。」而我認為盧嬿宇的作品裡頭,存著這種對自然之敬畏,且叩問著生命,甚至靈魂的型態與本質。

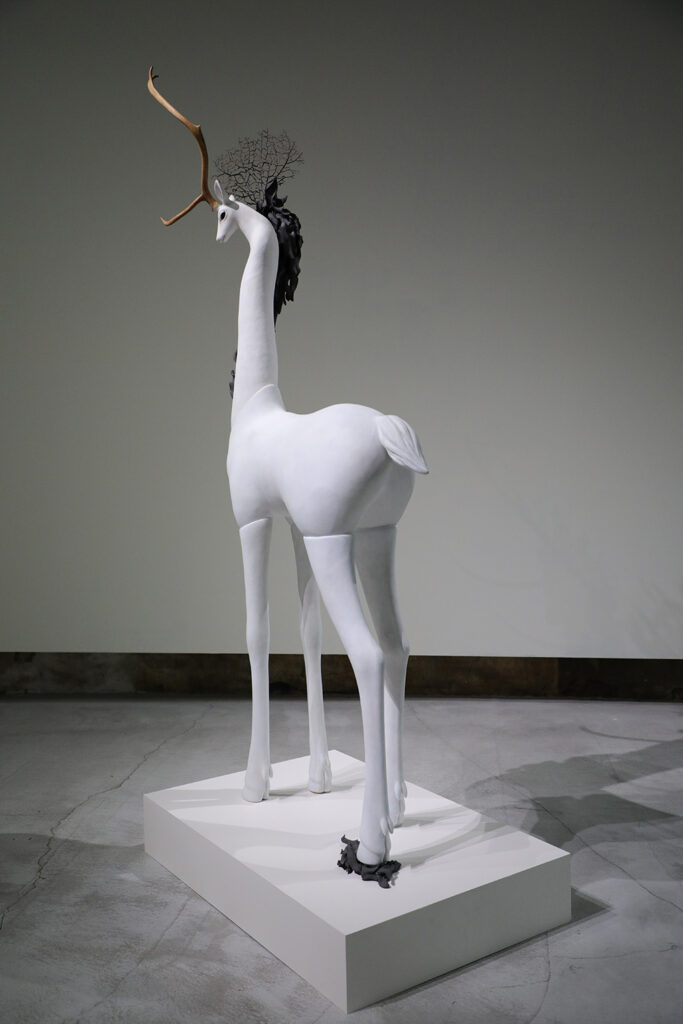

神話作為原始人類的綜合意識型態,「縮小自我」是先人最偉大的智慧。而「縮小」確實能給予人類更廣而深的眼界去看世界。盧嬿宇的作品跳脫正常的動物比例,如作品〈歧異

獸-緩生III〉和〈歧異獸-雙影4〉中,我兀自猜測或許不只是因為「歧」,更多的是因為創作者「縮小自我」,進而以「仰角」去看這隻獸,於是形成迥異的比例。我認為這樣的作品十分可貴,現代人之通病乃「放大自我」,然而當地球上每個人都「放大」了,那麼自然終會枯竭,天地終將無法負荷人類所製造之污穢。另外我想再多提一個關於作品本體的討論,那就是盧嬿宇並未完全「重創」異獸,而是在現實的形式基礎下,產生一種非現實的結構內容。這和中國的根文學《詩經》中的「比」呼應,文學作品中必須要有相應之形式,文學家因此而善於以自然萬物的具體形象,抒發內心之深邃;盧嬿宇則是在一隻隻奇獸下,彰顯其創作核心「野蠻生長」,以及「生命」之不息。

在上段中提到「形式」與「結構」,簡言之便是「外」與「內」,然而羅蘭・巴特在《神話學》一書中表示:「在『生命』的層面上,只有一個形式和結構不能分離的整體。」這種矛盾性十分有趣,藝術的產生可以剖析外與內,然而「生命」卻無法。這便是生命的本質。而「生命之不息」又是從何得知?德國哲學家卡西勒:「所有神話都是頑強、堅定的對於死亡的否定。」我想用這段話呼應盧嬿宇作品中的「變形」,「變形神話」是一種「從一個生命體變換到另一個生命體」的神話類型,像是東方的草木精化為人形,及西方的人類變身為其他動植物。若是以這樣的眼光看待〈黑犬II〉或〈羽毛殼II〉也十分合乎邏輯,可以發現他們身上都有人類的手的形體,似乎在暗示著他們就是我們,只是軀殼變了,生命還在,靈魂也還在。

法國哲學家蒙田:「世界上最重要的事情就是認識自我。」「神話」如同「一面鏡子」,照映著人;「隨想」如同「在照鏡子」,看向萬物,亦在看向自己,在「認識自我」。以「縮小」的姿態觀察自然,以「變形」的樣態表現生命的型態。因此,我私心認為,盧嬿宇的作品亦是一種神話的展現。

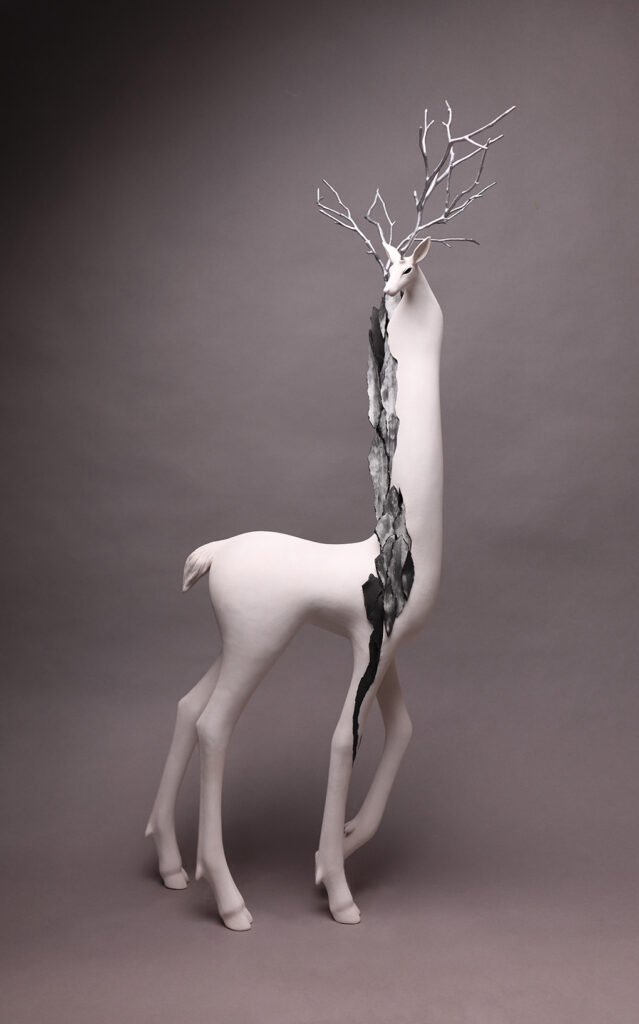

盧嬿宇_歧異獸-雙影4_陶瓷、海樹_90x30x185 cm_2021

盧嬿宇_歧異獸-雙影4_陶瓷、海樹_90x30x185 cm_2021_細節

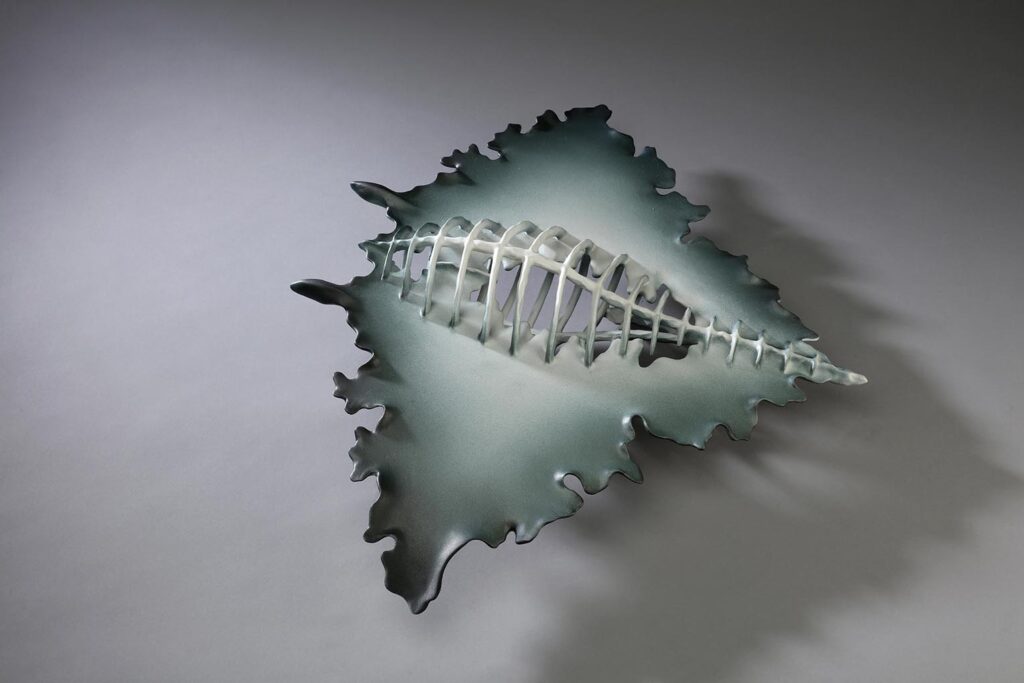

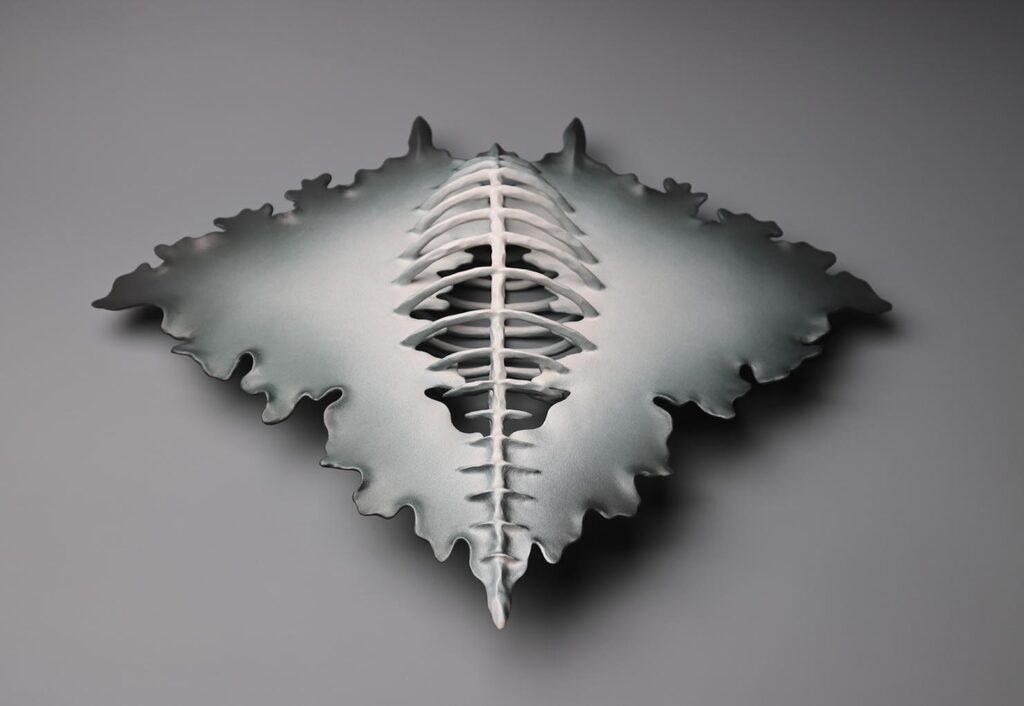

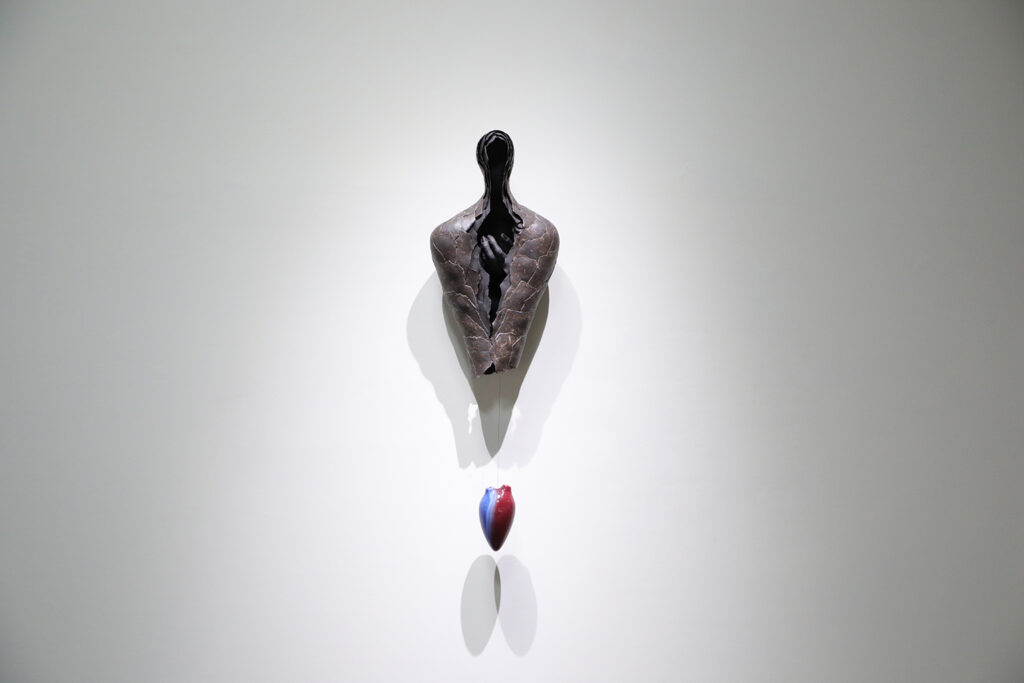

盧嬿宇_墨跡測驗II_陶瓷_57x 50 x 10cm_2019(2)

盧嬿宇_墨跡測驗II_陶瓷_57x 50 x 10cm_2019(1)

盧嬿宇_墨跡測驗II_陶瓷_57x 50 x 10cm_2019

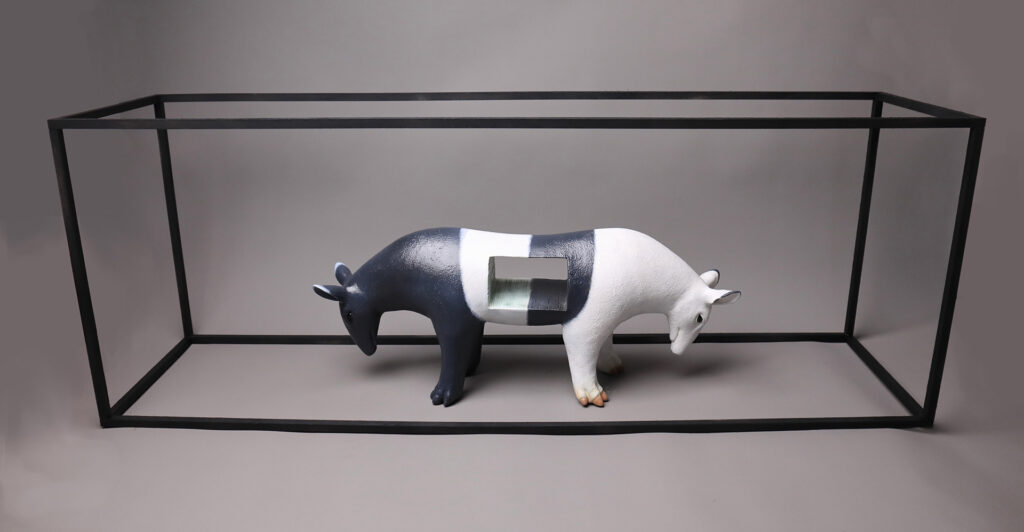

盧嬿宇_夢中夢_陶瓷、不銹鋼_53 x 12 x 22 cm_2023

盧嬿宇_夢中夢_陶瓷、不銹鋼_53 x 12 x 22 cm_2023(鐵框)

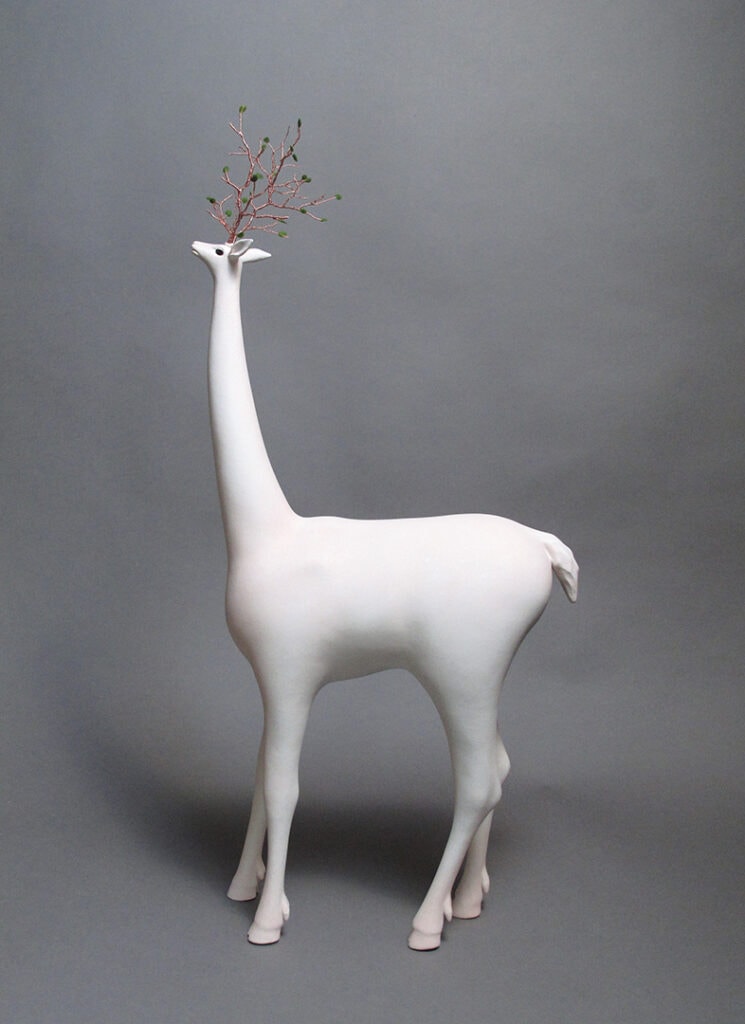

盧嬿宇_歧異獸_陶瓷、銅線、樹脂_30 x 15 x 56 cm_2018

盧嬿宇_羽毛殼II_陶瓷、金屬、磚_25x24x102 cm_2018(1)

盧嬿宇_羽毛殼II_陶瓷、金屬、磚_25x24x102 cm_2018

盧嬿宇_羽毛殼II_陶瓷、金屬、磚_25x24x102 cm_2018(2)

盧嬿宇_片羽_陶瓷、漂流木_35 x 20 x 22 cm_2023

盧嬿宇_內在拔河_陶瓷、線_75 x 30 x 45 cm_2023

盧嬿宇_蛹生_陶瓷_25 x 10 x 30 cm_2023

盧嬿宇_黑犬II_陶瓷_75 x 35 x 45 cm_2023

盧嬿宇_殼之搖籃_陶瓷_30 x 15 x 30 cm_2023

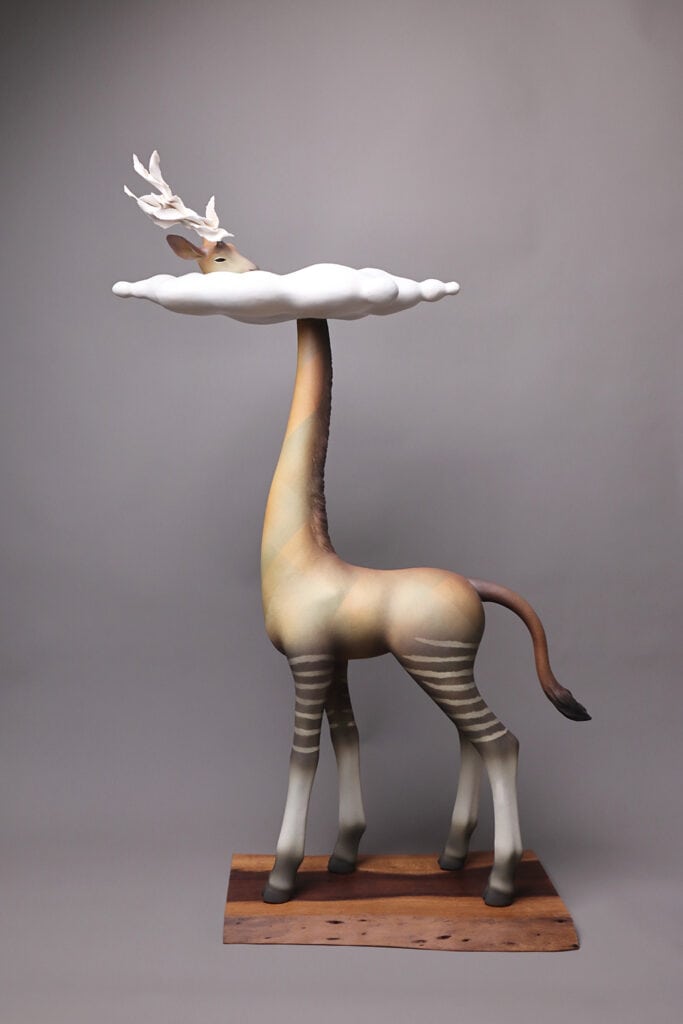

盧嬿宇_浮雲_陶瓷、相思木_60 x 24 x 90 cm_2023

盧嬿宇_歧異獸-緩生III_陶瓷、樹脂_30 x 15 x 80 cm_2023(橫式)

盧嬿宇_歧異獸-緩生III_陶瓷、樹脂_30 x 15 x 80 cm_2023

盧嬿宇_時間之流II_陶瓷_88 x 30 x 15 cm_2019

展名 | 野生隨想—盧嬿宇個展

參展藝術家 | 盧嬿宇 Yen-Yu Lu

展覽 | 2023/10/07(六)~ 11/11(六) 開放時間 | 週二-週六 10:00-19:00

開幕茶會暨藝術家導覽 | 2023.10.14 (六) 15:00-16:00 (請來信或來電預約)