恆—明亮的陰影

文 / 胡鐘尹 HU Jungyi(藝術評論 Art Critic)

「美不存在於物體表面,而在物體與物體間形成的陰翳及明暗之間。」

── 谷崎潤一郎(Jun’ichirō Tanizaki)《陰翳禮讚》

弎畫廊 San Gallery 春季推出的展覽《恆:明亮的陰影》呈獻了日臺三位藝術家:鳥越一輝(Kazuki Torigoe)、黃至正(Huang Chih-Cheng)、東真里江(Marie Higashi)各具材質表現力及層次質感的作品。

展題《恆:明亮的陰影》以一種悖論式的題法,滲入一種「時間-空間性」的內在辨證討論。暗示著三位創作者的繪畫表現,都隱含著「幽微性」(elusive subtlety)的美學質地。具體而言,這是關於生命經驗、記憶、時間性,三點融入個人私密情感的繪畫轉化。「恆」就中文古字而言,有表達月亮在天地之間,陰晴圓缺交互往復的意味,而「明亮的陰影」則預示了,在一抹光亮的景緻中,背後可能潛伏著不可見的陰影,陰影深長,為人們帶來了關於事物內裏的沉思,也透過沉澱,覓見視覺與形色之外的領會。

根據德國社會學家愛里亞斯(Norbert Elias)的說法,人終究是「自然中的人」也就是,人的認識先天的就包含了對「時間」及「空間」疊合的體察,我們的知覺是同一性的整體。所謂「時間」一詞,指出了兩個或多個持續運動的事件過程位置或段落「建立於關係之中」(In-Beziehung-Setzen)而這種關係,呈現了認知者對接觸到的感知內容的加工。將某社會當中可體驗到、但無法有意義地知覺到的記憶圖像,從這個人傳遞給另一個人。

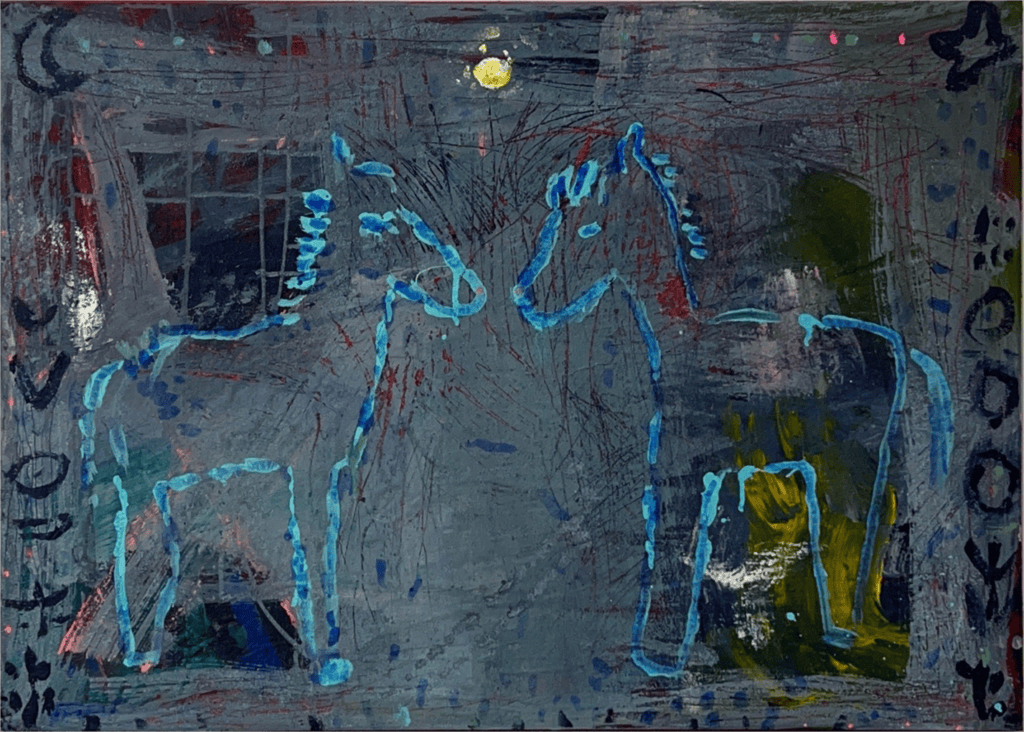

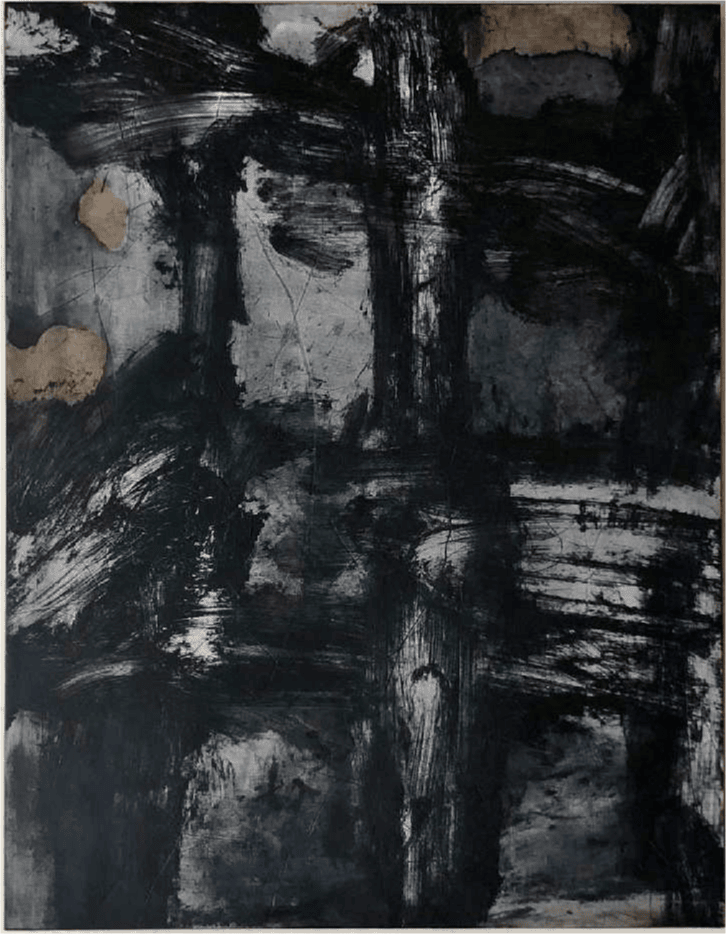

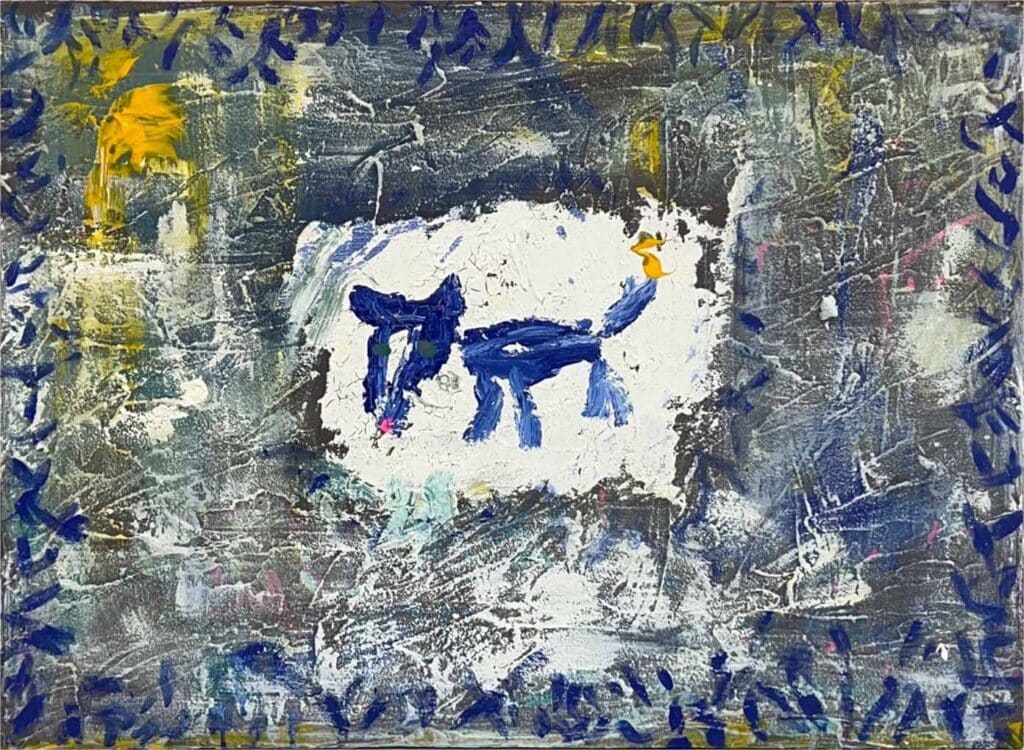

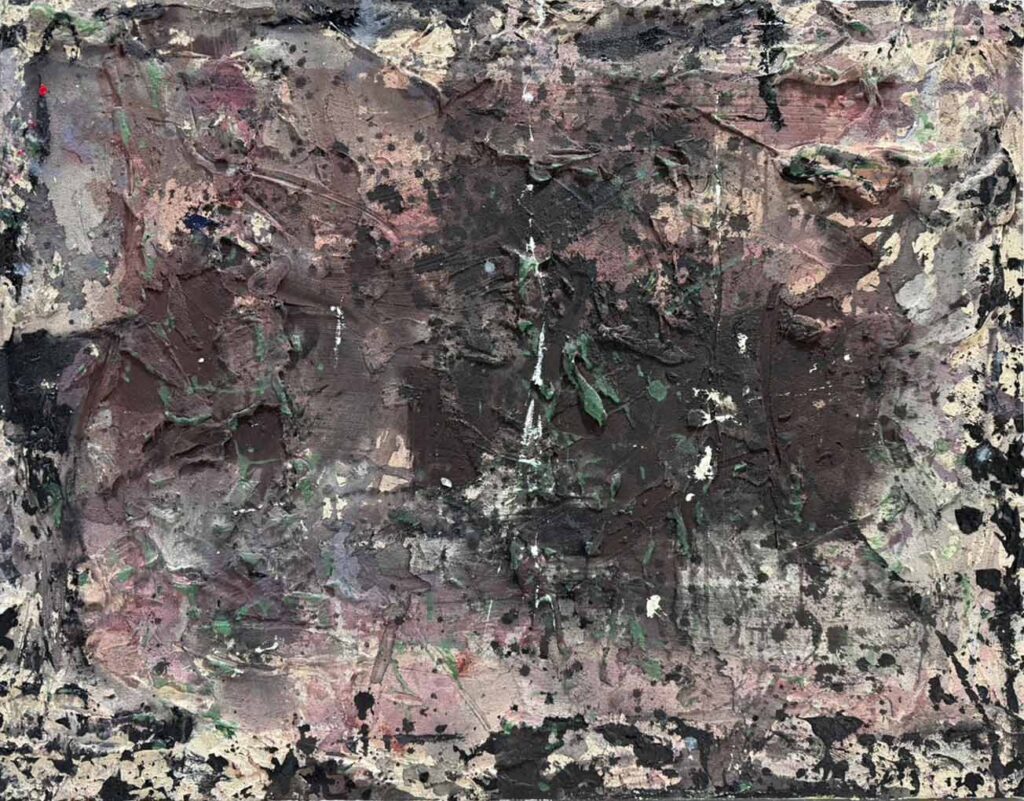

2024年9月,鳥越一輝於個人社群寫道:「我想理解那些難以理解的事物,我正在畫一幅畫,當我觸摸到顏料時,彷彿理解了它。我想了解更多。」這段話似乎揭示了他創作的核心,對鳥越而言,要畫什麼?「形象」從來不是問題。他作畫時總是交疊著各種特異肌理,筆觸近似德庫寧(Willem de Kooning)式的神經緊繃與瞬變,色彩與線條在拖曳與奔放之間游移,彷彿意識就要瞬即爆發開來,藉由肌理與顏料間的纏鬥,持續深探精神中的未竟所在及力量。

鳥越的藝術探索,試圖突破繪畫傳統對筆觸的既定框架,其創作態度可與1950年代日本前衛藝術團體「九州派」相呼應,強調非學院的庶民意識與勞動者精神,將日常物件與生活視野納入藝術表達。在他作品中,即興揮灑的筆觸,粗獷的沙土肌理,乾濕交融的顏料,以及日記式的速寫形象,皆勾勒出他不囿限於藝術史範式及視覺的框架內,不斷透過畫面強烈的物質性與層次感,呈現時間的刻痕與生命的厚度。

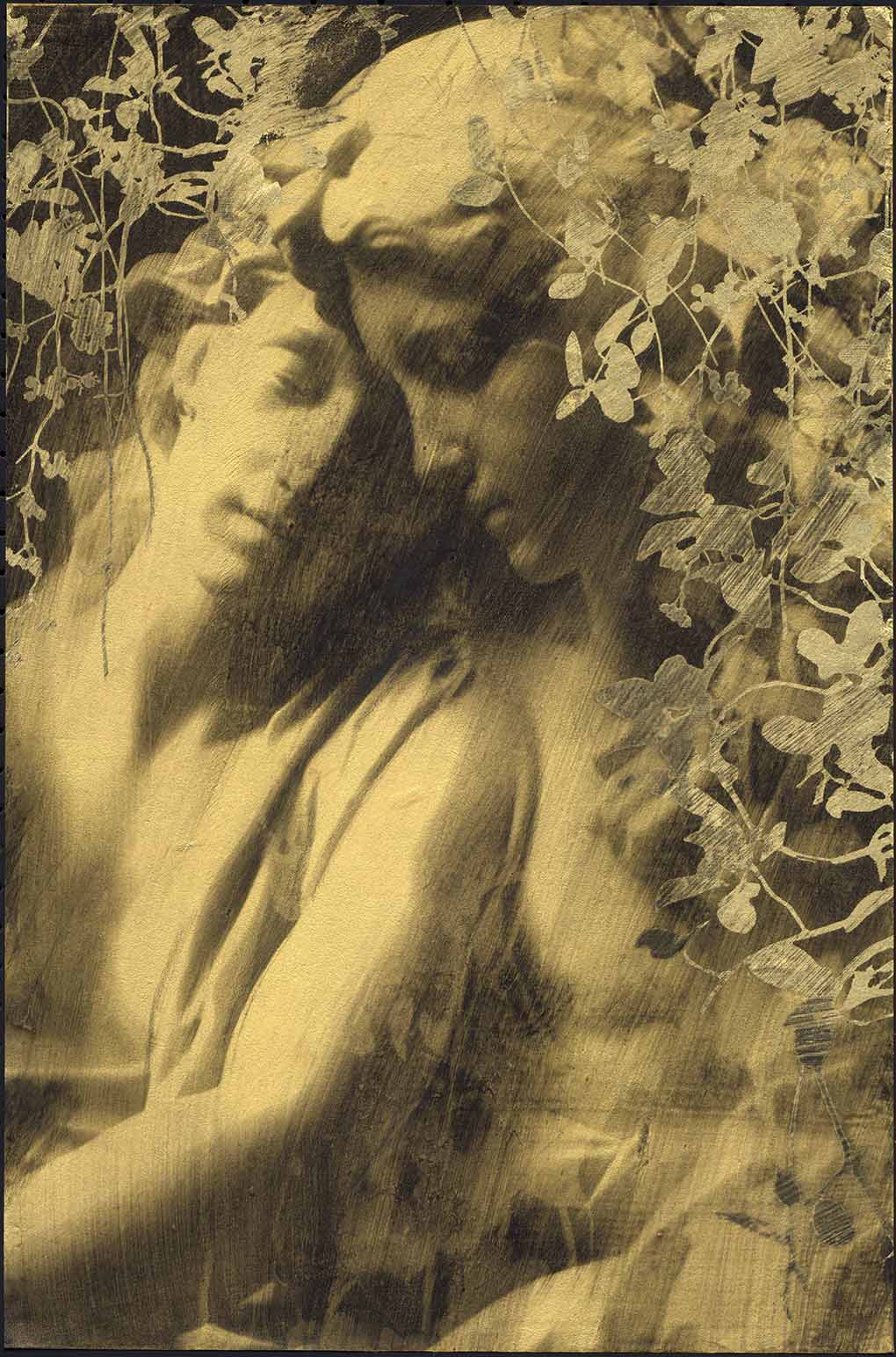

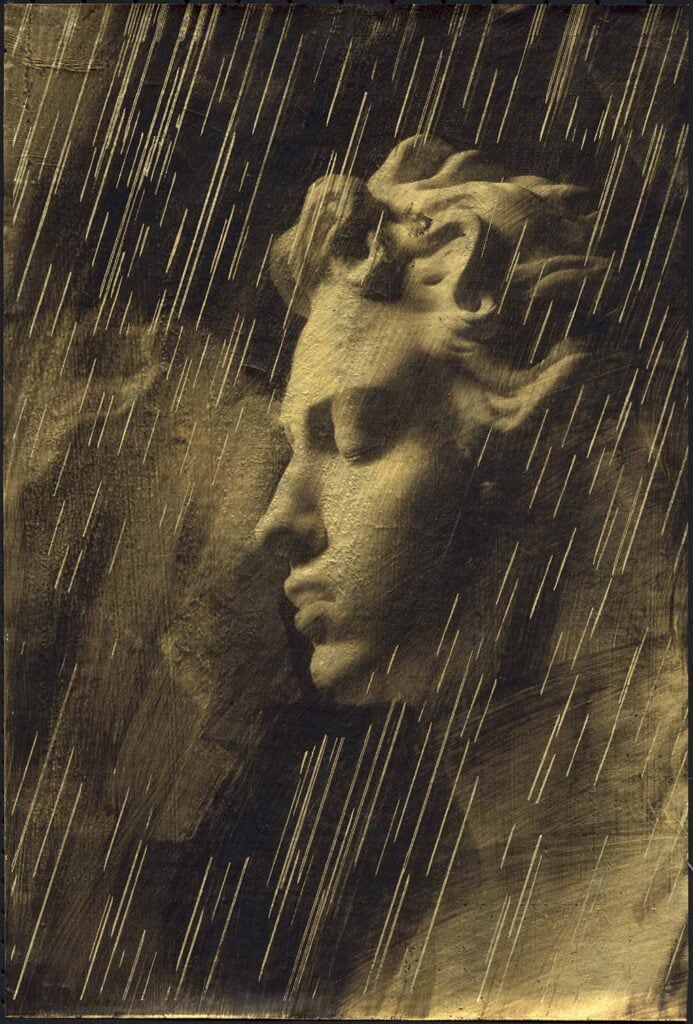

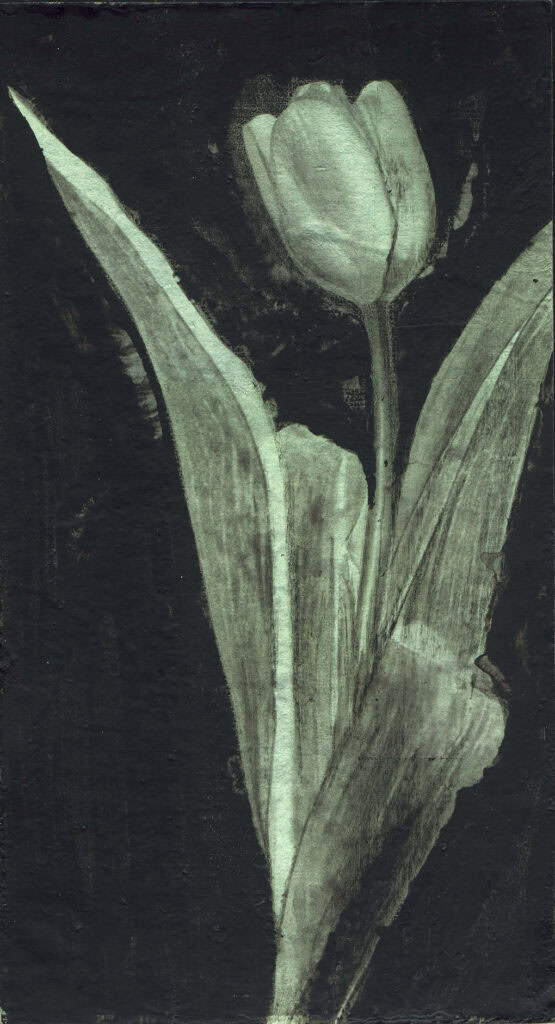

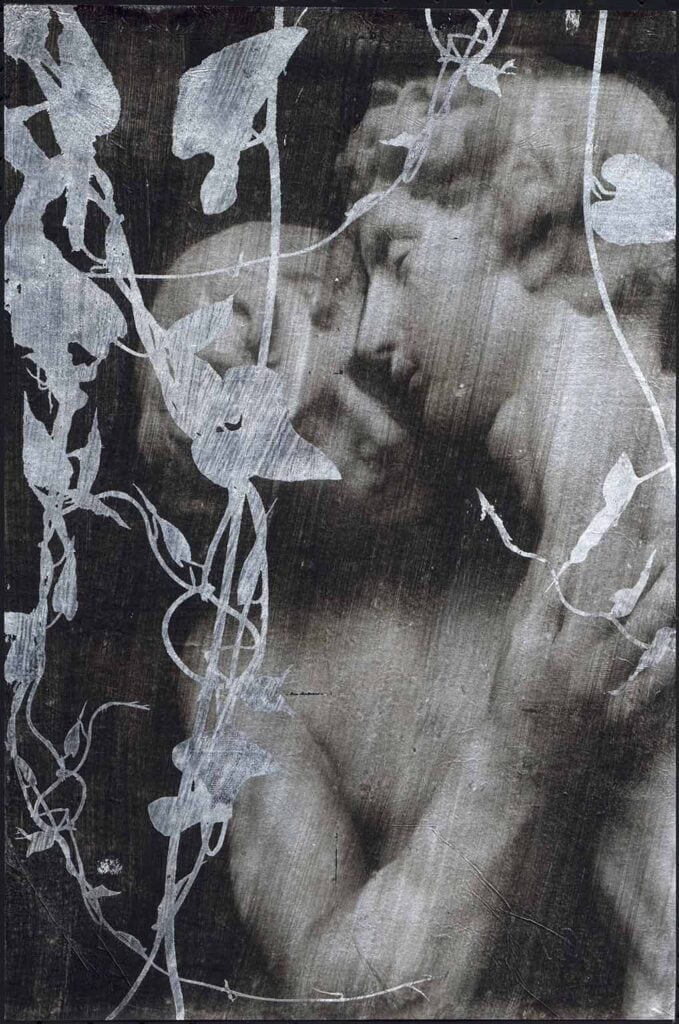

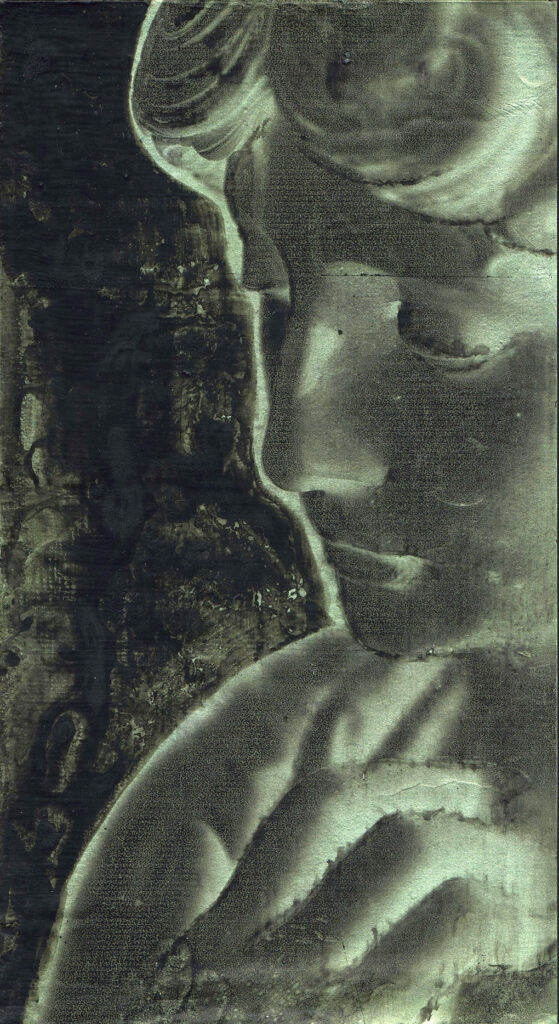

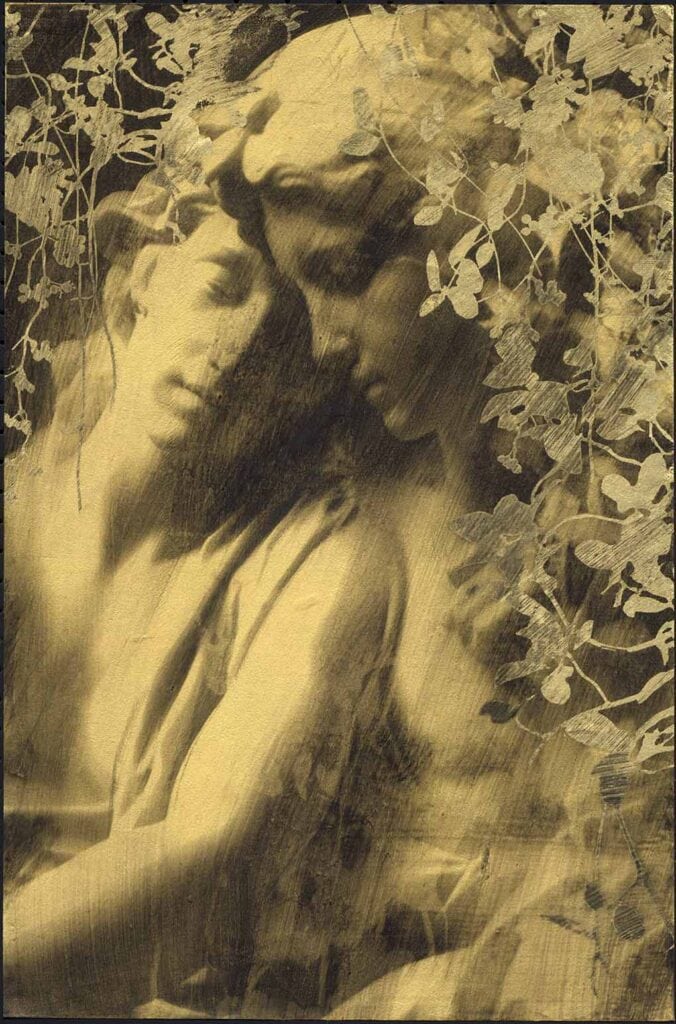

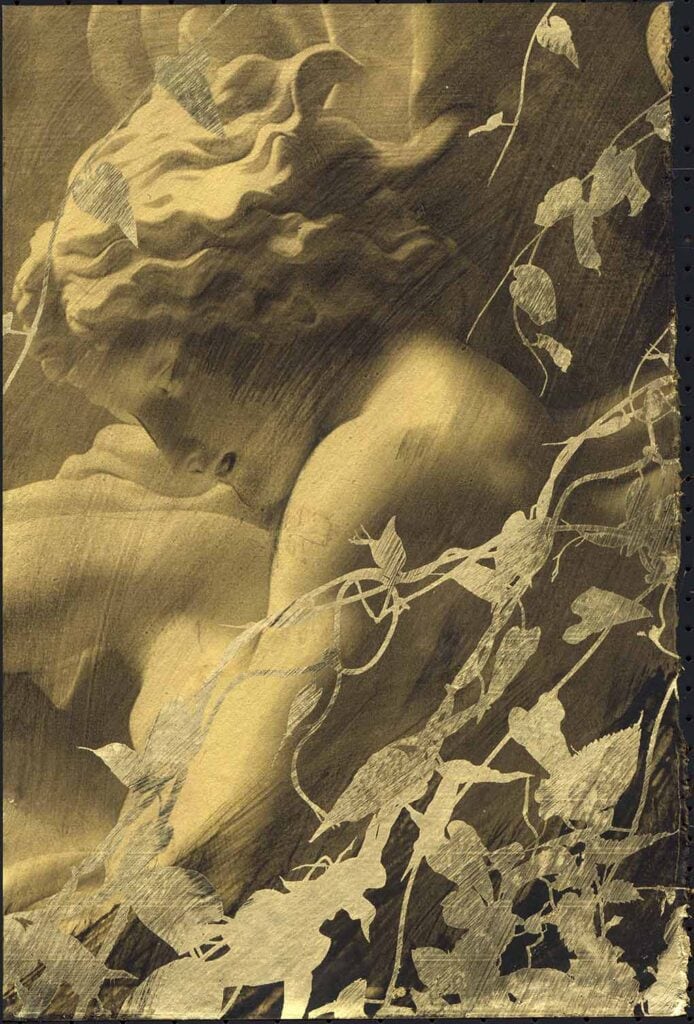

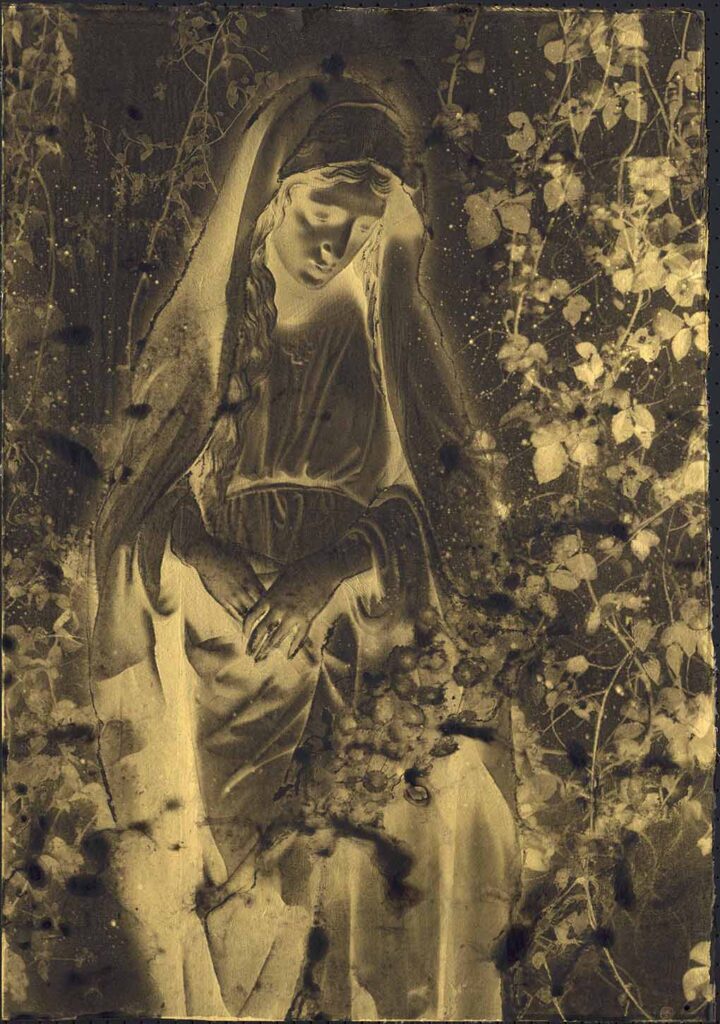

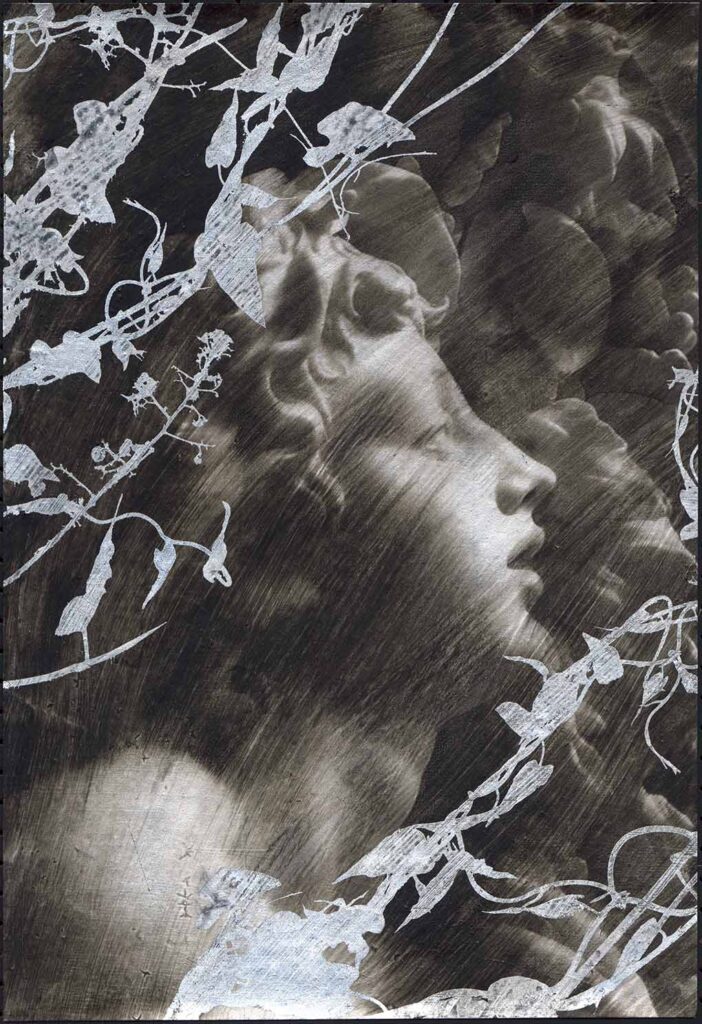

黃至正擅長結合東方美學氛圍與現代影像語言,以明暗光影的張力,借助負片、曝光、形象重組等技法,調轉影像清晰與模糊的邊界,烘托著圖像語言的曖昧及韻致,帶來具有記憶痕跡與時間流轉感的紙上作品。

如作品〈搖光〉、〈私語〉、〈遠眺〉、〈輕撫〉、〈斜陽〉、〈撚指〉,影像轉印於金屬箔上,「氧化」不只是繪畫技法,而也成為他繪畫裡的關鍵意象及美學所在,象徵時間的循環、消逝與存續。乍看之下,作品彷若古希臘雕像的殘影—如溫克爾曼(Johann Joachim Winckelmann)所頌揚的古典精神永恆,亦如光影中的微觀世界。金屬箔的微光,層層遮掩著畫面,使真實情感隱於符號之下,凝聚成老照片的追憶、神話故事的神往、一抹眼神或輕觸留下的殘溫。在他的影像語彙中,「偉大的消逝者」與「決定性的瞬間」(布列松,Henri Cartier-Bresson),虛的形象及實體的象徵,相互共存,記憶化為暗處的銀灰筆觸,深邃而靈韻閃現。

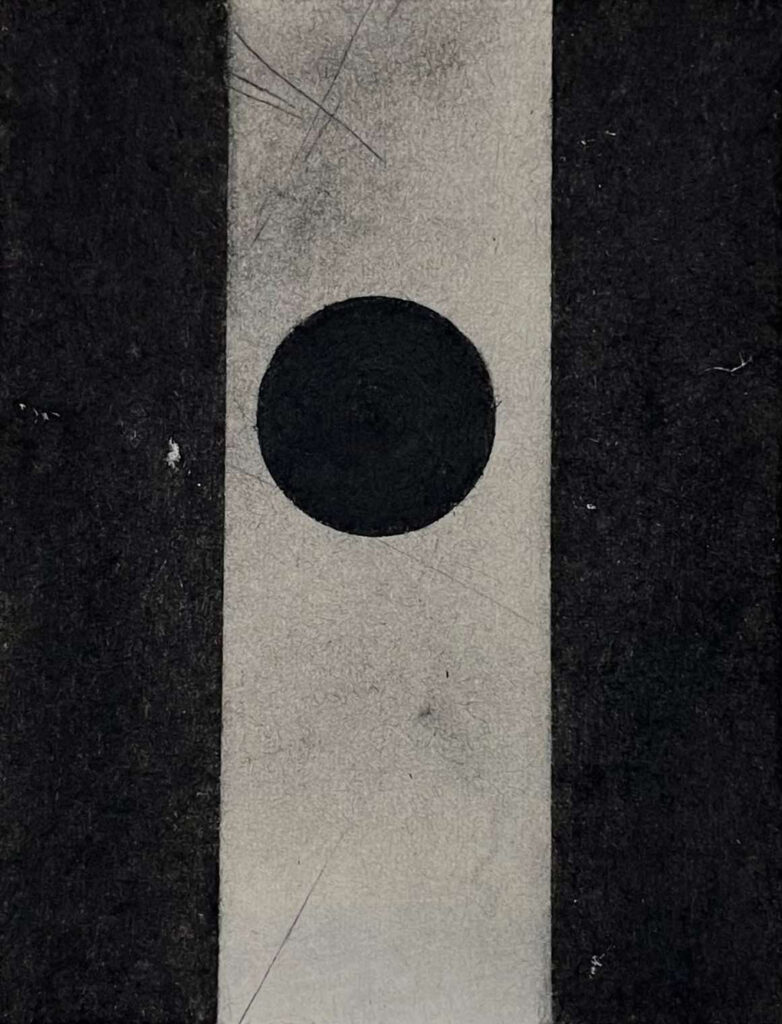

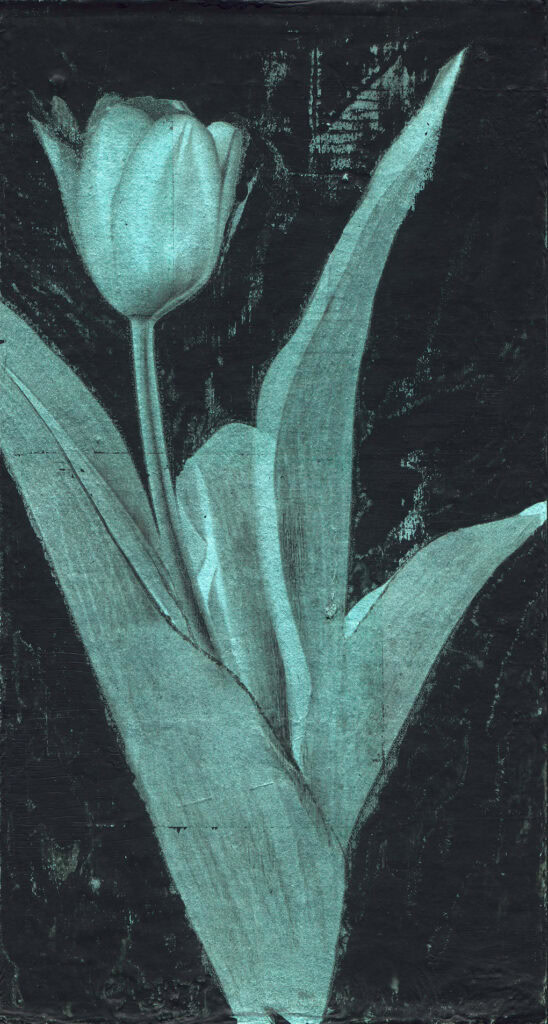

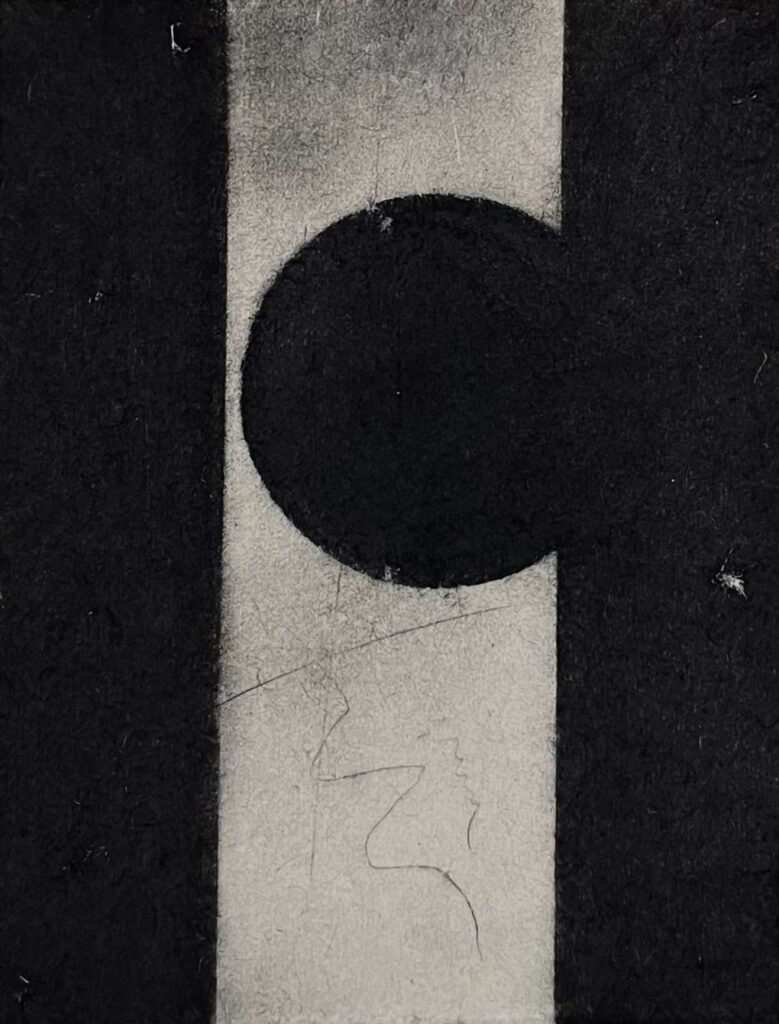

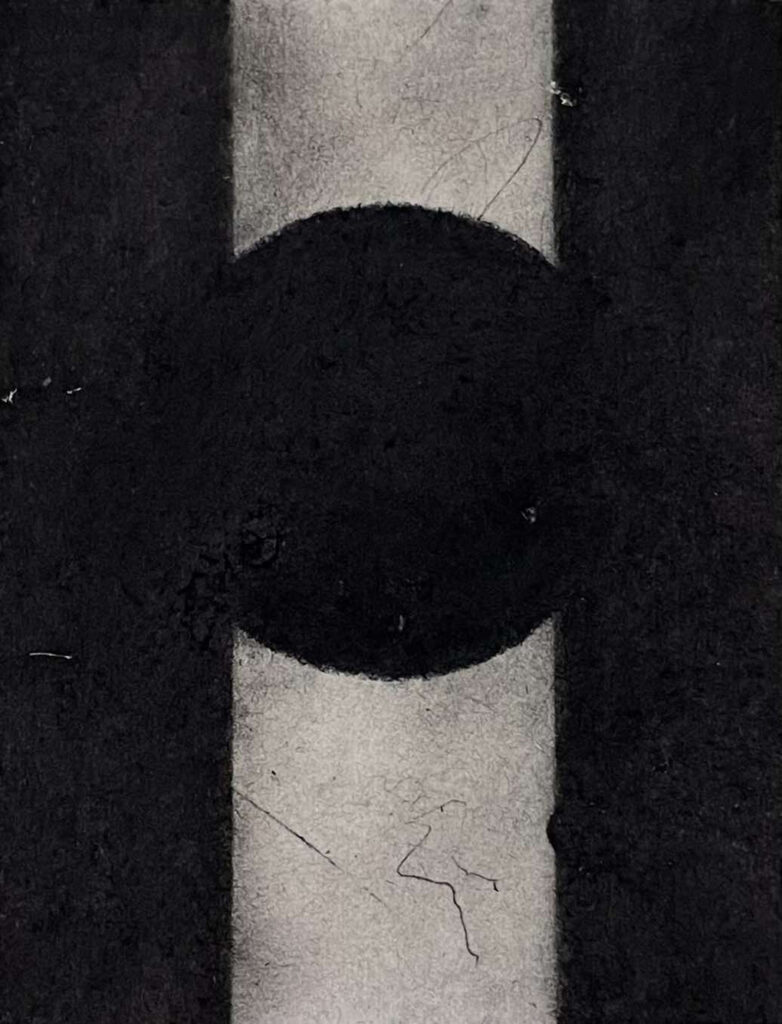

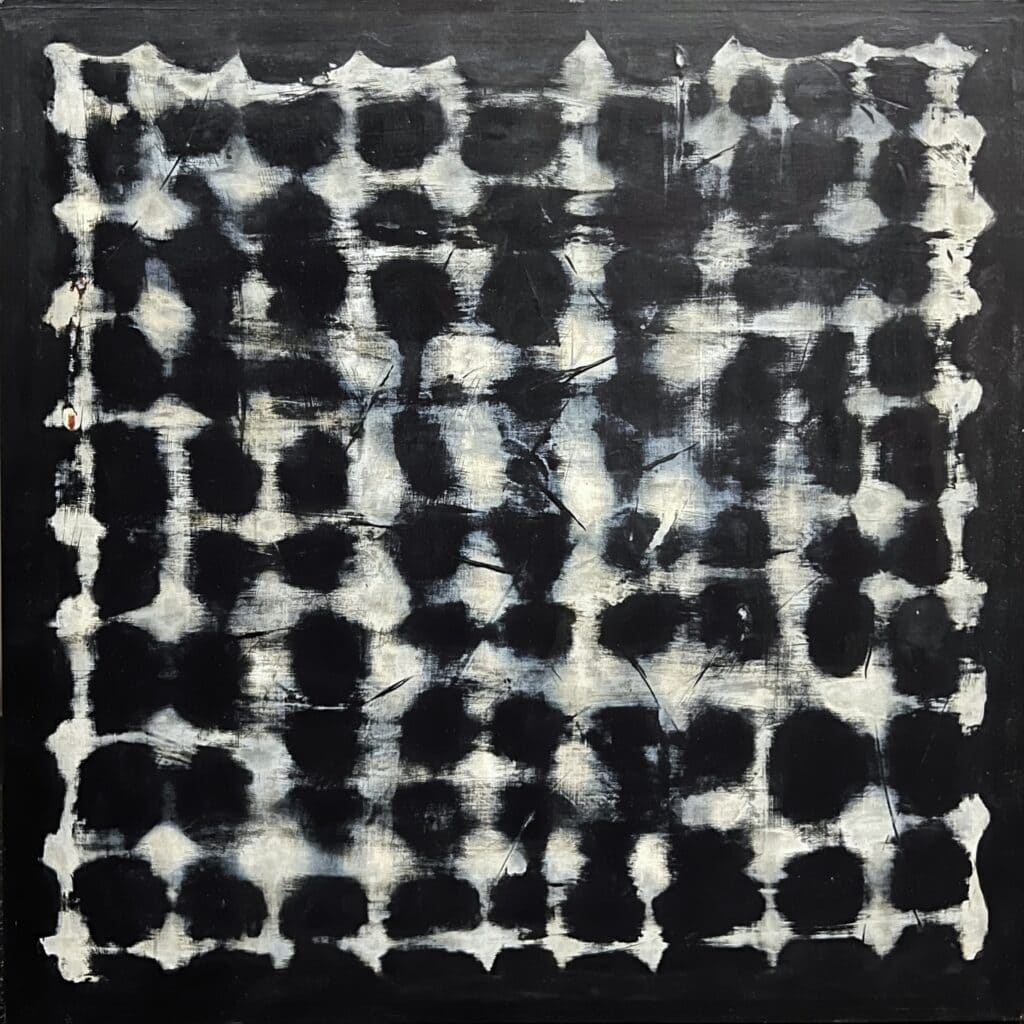

東真里江,有著專業醫療背景,轉向藝術創作的表現,以炭筆、木炭、日本畫技法與壓克力顏料,在板材上構築出富含生命省思的畫面。她的作品隱約滲透著日本禪宗的精神追求—對殘缺生命本質的洞見,以及對瞬息生命的頓悟,這中間也有自我心境面對生活的質疑以及從繪畫過程中獲得的救贖。鈍拙、澈悟、存有的痕跡,在她的畫面裡轉化為「空」與「無」對「相」的超越,使寂靜與靜謐成為內在覺知的禮讚。

在《表/裏 Two Sides》系列中,〈發露 Revelation〉、〈射 Radiate〉、〈轉化 Metamorphosis〉、〈浮 Float〉四件作品,宛如生命的四個象限,以「孔隙」為核心意象,探索存在與存在者之間的精神搏鬥。或許正因曾親歷手術台上的震撼,她對生命的脆弱有更深刻的體悟。野火、燃燒、灰燼、默想、幽暗與轉渡,成為她不斷思索的生命狀態。而作品中的邊界,圓形或破碎的形狀,總帶著無可挽回的遺痕,以刻痕與印記述說著堅韌與存續的尊嚴,暗影之中則閃耀著微光般的金色微芒。

日本京都學派哲學家和辻哲郎(Tetsuro Watsuji)在《風土—人間學的考察》中,提出「精神風土學」,探討環境如何影響人的內在感受。他將風土分為「季風型」、「沙漠型」、「牧場型」,並認為「季風型」文化,其特徵在於感受性的變化無常,既非熱帶的感情流溢,也非寒帶地區的單調持續,而是一種湧動卻寧靜持久的情感,如四季交替般變幻。這樣的特質,也反映在三位藝術家的創作之中,他們的作品遊走於「強力」與「沉積」之間,順應著季風型文化的內在韻律,在劇烈變動與平靜內省間尋求平衡。正如和辻哲郎所言:「藝術創造力本質上是人類的天性,但當它具體化為某個藝術家的創造時,便會烙印上該地的風土特質。」

鳥越一輝延續抽象表現主義的筆勢,在潛意識的驅動下奮力書寫;黃至正融合影像與東方審美,於光影交錯間召喚記憶的殘響;東真里江則透過生命的孔隙,表現出存在的重量與微光。他們的創作呼應了《恆:明亮的陰影》的內核,由逆向思考與內在辨證的繪畫詮釋,展開對記憶與痕跡、矛盾與平衡、短暫與永恆、生命與生死等命題的深刻探討,不僅是繪畫材質肌理進入的幽微美學探討,同時也是一場關於自我與時間哲學的思辨。

——————————

參考資料:

- 諾伯特.愛里亞斯(Norbert Elias),2013,李中文 譯,《論時間》,臺北市,群學出版

- 谷崎潤一郎(Jun’ichirō Tanizaki), 2018,劉子倩 譯,《陰翳禮讚》,臺北市,大牌出版

- 和辻哲郎(Watsuji Tetsuro),2018,陳立衛 譯,《風土-人間学的考察》,北京,商務印書館,31-34頁

黃至正_撚指_墨、顏料墨水、水性顏料、銀箔、韓國壯紙_16×30cm_2024

黃至正_潤_墨、顏料墨水、水性顏料、金箔、韓國壯紙_32×47cm_2024

黃至正_折耳_墨、顏料墨水、水性顏料、銀箔、韓國壯紙_16×30cm_2024

黃至正_擄獲_墨、顏料墨水、水性顏料、鋁箔、銀箔、韓國壯紙_32×47cm_2024

東真里江_回歸2_⽊炭、紙本_18.3×14cm_2024

鳥越一輝_無意識的樂園_複合媒材_116.7×80 cm_2025(1)

東真里江_回歸3_⽊炭、紙本_18.3×14cm_2024

鳥越一輝_無意識的樂園_複合媒材 _72.7×60.6 cm_2025

東真里江_表/裏 7_壓克力顏料、木板_100×100 cm_2023

鳥越一輝_被記錄的記憶_複合媒材_91 × 72.7 cm_2025

-_壓克⼒顏料、⽊炭、⽊板_100×100cm_2024.jpg)

東真里江_表/裏(射) _壓克⼒顏料、⽊炭、⽊板_100×100cm_2024

鳥越一輝_Go with the flow in 港都_複合媒材_162×130.3 cm_2024

_壓克力顏料、木板_53×53cm_2024.jpg)

東真里江_表/裏(浮)_壓克力顏料、木板_53×53cm_2024

鳥越一輝 _一直在一起_複合媒材_91 × 65 cm_2024

_壓克⼒顏料、⽊炭、⽊板_100×100cm_2024.jpg)

東真里江_表/裏(轉化)_壓克⼒顏料、⽊炭、⽊板_100×100cm_2024

黃至正_沉_墨、顏料墨水、水性顏料、銀箔、韓國壯紙_16×30cm_2024

東真里江_表/裏21_壓克力顏料、木炭、木板_65.2 × 65.2 cm_2024

黃至正_枕_墨、顏料墨水、水性顏料、金箔、韓國壯紙_32×47cm_2024

東真里江_默_壓克⼒顏料,⽊炭,⽊板_53×53cm_2024

黃至正_迎風_墨、顏料墨水、水性顏料、金箔、韓國壯紙_32×47cm_2024

東真里江_野火_壓克力顏料、墨水、水性染色液_41×31.8cm_2022

黃至正_看淡_韓國壯紙、墨、顏料墨水、水性顏料、金箔_84×59.5cm_2024

東真里江_燻_壓克力水粉顏料、木炭、紅茶、木_ 41×31.8cm_2021

黃至正_善聽_墨、顏料墨水、水性顏料、鋁箔、銀箔、韓國壯紙_47×32cm_2024

_壓克⼒顏料、⽊炭、⽊板_100×100cm_20241.jpeg)

東真里江_表/裏(發露)_壓克⼒顏料、⽊炭、⽊板_100×100cm_2024(1)

黃至正_遠眺_墨、顏料墨水、水性顏料、銀箔、韓國壯紙_32×47cm_2024

鳥越一輝_⾼雄之犬_複合媒材_91 × 65 cm_2024

_壓克⼒顏料、⽊炭、⽊板_100×100cm_2024.jpeg)

東真里江_表/裏(發露)_壓克⼒顏料、⽊炭、⽊板_100×100cm_2024

鳥越一輝_燃燒著的美麗森林_複合媒材_116.7×91 cm_2024

東真里江_幽3_壓克力顏料、水性醇酸樹脂顏料、木炭,木板_65.2 × 65.2 cm_2024

鳥越一輝_劇場_複合媒材_116.7×91 cm_2024

東真里江_幽4_壓克力顏料、水性醇酸樹脂顏料、木炭、木板_53 × 53 cm_2024

鳥越一輝_無意識的樂園_複合媒材_162×130.3 cm_2025